-

食道領域

食道領域

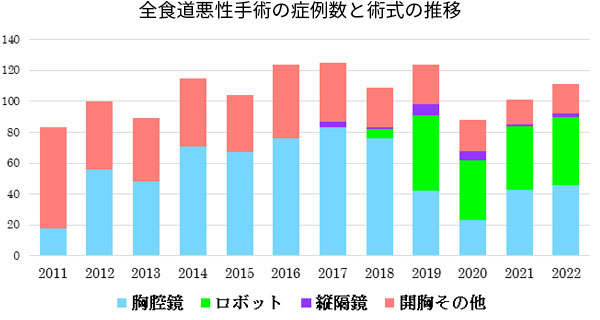

- 食道がんの手術は、消化器外科領域の中でも特に高度な技術と繊細な操作が求められる、極めて難易度の高い手術の一つです。岡山大学病院消化管外科の食道グループでは、この困難な手術に対し、豊富な経験と高度な技術を持つ4名の内視鏡外科技術認定医が中心となって取り組んでいます。年間約120例にのぼる食道悪性腫瘍の手術を行っています。

- 食道がん手術は患者さんの体への負担が大きい手術ですが、当院では胸腔鏡手術やロボット支援手術を積極的に導入し、術後の回復の早さとQOL(生活の質)の向上を実現しています。2018年からはロボット支援手術を本格的に導入し、2024年までに累計300例のロボット支援下食道がん手術を達成しました。現在では、手術の約9割をロボットで実施しています。

- ロボット支援手術は、従来の開胸手術に比べて、反回神経周囲や縦隔内のリンパ節郭清など、極めて細かな操作が求められる場面においても、高精度かつ安定した手術を可能にします。これにより、神経損傷や出血のリスクを低減しながら、がんの根治性も追求できるという大きなメリットがあります。

- さらに、岡山大学病院では進行食道がんに対しても治療の選択肢を提供しています。特に、DCF(ドセタキセル+シスプラチン+5-FU)療法などの術前化学療法を積極的に取り入れ、切除が困難と考えられた症例でも、腫瘍を縮小させることで手術が可能となるケースが増えています。この集学的治療により、再発率の低下や長期予後の改善も期待されており、進行がんに対するロボット手術の適応拡大に貢献しています。

- また、食道がん以外にも、食道の良性疾患に対する低侵襲手術にも力を入れています。たとえば、食道良性腫瘍の切除や、逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニアに対する手術を内視鏡で実施しており、高齢の患者さんにも身体的負担の少ない安全な治療を提供しています。高齢化が進む中でも、患者さん一人ひとりの生活背景に配慮した、やさしく質の高い医療を目指しています。

- 食道悪性手術の症例数と術式の推移

- 低侵襲手術の術式の変遷

-

胃領域

胃領域

- 現在、当科には日本内視鏡外科学会が定める内視鏡外科技術認定医(胃)が4名、ロボット支援手術認定プロクター(胃)が2名在籍しています。これにより、患者さん一人ひとりに対して、より安全で精度の高い手術を提供できる体制を整えています。

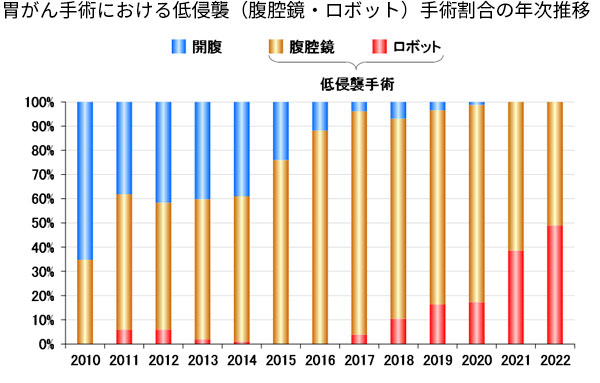

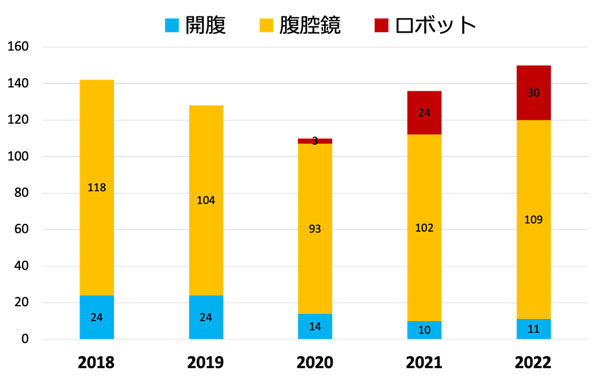

- 胃がんの手術では、近年、腹腔鏡手術が「体にやさしい低侵襲手術」として広く普及してきました。さらに2018年の保険適用以降は、ロボット支援手術が急速に進化し、導入が進んでいます。とはいえ、全国的に見ると、こうした低侵襲手術が行われているのは、まだ全体の6割程度にとどまっているのが現状です。その中において、当科では進行胃がんや難度の高い症例においても、積極的に腹腔鏡やロボットによる低侵襲手術を採用しています。その結果、ほぼすべての胃がん患者さんに対して、低侵襲な手術を提供しています。特に2024年には、当科で行われた胃がん手術の約3分の2がロボット支援手術となっており、今後もその割合はさらに増加していく見込みです。

- ロボット支援胃切除において、当科が誇る最大の特色の一つが、「Two Surgeon Technique(二人術者方式)」です。胃は立体的で複雑な構造をしており、手術には繊細な操作が求められます。そこで当科では、ロボットを操作する術者と、腹腔鏡操作を担う助手とが一体となって同時に手術を進行する体制を採用しています。これは、高度な技術を持つ内視鏡外科技術認定医とロボット支援手術認定プロクターを複数擁する施設だからこそ可能な、高度な連携体制を整えています。

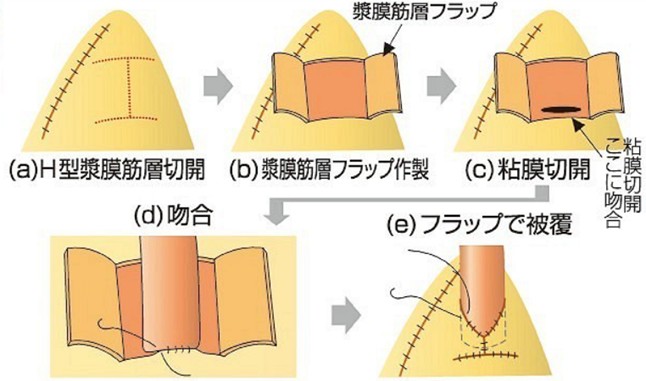

- また、当科では胃がんの中でも上部の胃に生じたがんに対し、岡山大学発祥の低侵襲術式である「観音開き法」を積極的に導入しています。この部位にがんができた場合、がんをきちんと取り除きながらも、胃や食道の機能を保つことが求められます。観音開き法では、がんのある部分を切除し、残った胃の一部を“観音扉”のように開いて再建します。これにより、胃を大きく残すことができ、術後の食事量や消化の働きが維持されやすくなります。また、逆流症状が起こりにくい構造となっており、術後の快適さにも配慮されています。さらに、術後の回復も早く、入院期間が短縮されるのもこの術式の大きな利点です。この手術は、がんの広がりが限られた早期胃がんの患者さんが主に対象となりますが、近年では進行がんの一部にも適応が拡がりつつあります。胃を温存し、術後もこれまで通りの食生活を送りたいと希望される方にとって、観音開き法は非常に有望な治療選択肢となっています。

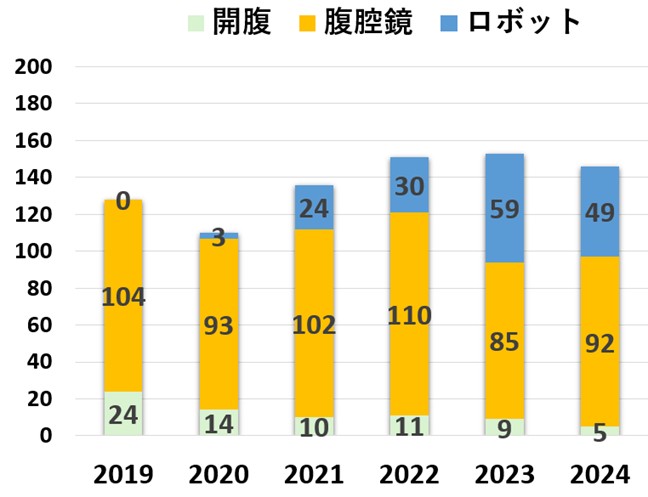

- 胃癌手術の術式の変遷

- 観音開き法

https://medica.sanyonews.jp/article/29532

-

大腸領域

大腸領域

- 当院では年間およそ150例の大腸がん患者さんに対して手術を実施しています。特に、内視鏡外科技術認定医(大腸)を取得している外科医が4名在籍しており、安全かつ精緻な手術の提供を可能としています。私たちは、患者さんの体への負担を最小限に抑えることを重視しており、全症例の90%以上において、低侵襲手術(腹腔鏡手術およびロボット支援手術)を採用しています。

- とりわけ局所進行直腸がんの治療においては、がんの根治性と患者さんの生活の質(QOL)の両立を目指し、手術前に放射線治療と化学療法を併用した術前治療を行っています。この「集学的治療」によって腫瘍を縮小させることで、生存率の向上だけでなく、可能な限り肛門を温存することを目指しています。術前治療後には、視野が狭く繊細な骨盤内操作が求められる直腸手術において、操作精度と安全性に優れたロボット支援手術を行います。

- ロボット支援による直腸手術の導入は着実に進んでおり、2024年末までに約130例のロボット支援直腸手術を行いました。さらに、2022年10月にはロボットによる結腸がん手術も導入し、2024年12月時点で36例のロボット支援結腸手術を行いました。今後もロボット大腸手術の対象範囲は拡大し、件数の増加が見込まれています。

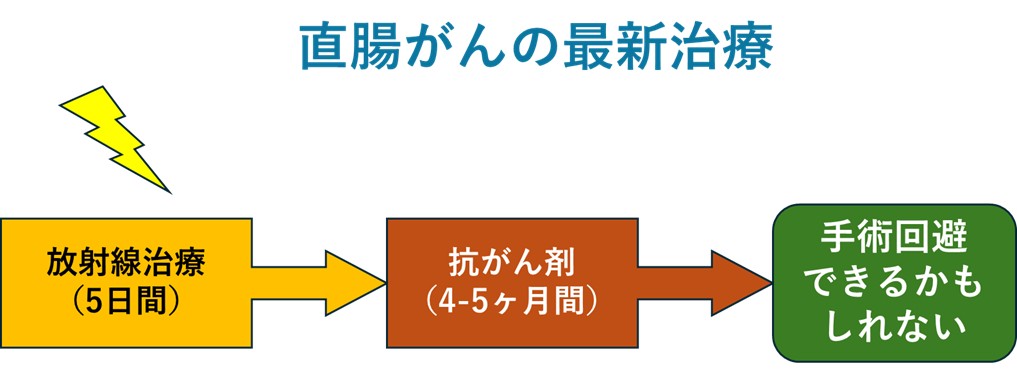

- また、進行大腸がんに対しても、化学療法(抗がん剤治療)を先行して行うことで腫瘍を縮小させ、低侵襲での安全な手術が可能となるよう努めています。これにより、従来であれば手術困難とされていた症例でも、根治的治療を目指すことが可能となってきました。 特に強調したいのは、当院が進行直腸がんにおける直腸温存治療にも力を入れている点です。近年の治療の進歩により、放射線療法と化学療法を術前に集中的に行う「Total Neoadjuvant Therapy(TNT)」というアプローチが注目されており、これによって腫瘍が完全に消失する「臨床的完全奏効」が得られることもあります。実際に、TNTによって約30~40%の患者さんで直腸を切除せずに温存できる可能性が示されており、QOLの面で大きなメリットがあります。当院は、国内で唯一の第3相ランダム化比較試験である「Ensemble試験」に参加しており、科学的根拠に基づいた直腸温存治療の確立に取り組んでいます。直腸を切らずにがんを治したいと願う患者さんにとって、私たちのチームが適切な治療を提供できるよう、日々努力を重ねています。治療に関してご興味のある方は、ぜひ当院までお気軽にご相談ください。

- 大腸悪性腫瘍手術 術式の推移

- 直腸がん患者さんの直腸温存のためのTotal Neoadjuvant Therapy (TNT)

-

詳しくは岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

消化器外科学のサイトをご覧ください。

(外部のウェブサイトに移動します。)